Экспедиция 24: Песни дальних дорог

Друзья-плутонианцы прислали мне рецензию на мои экспедиции. Привожу полный текст с переводом.

Для тех, кто не понимает по-плутониански попробуйте сами перевести этот текст на английский – звание Мастера будет обеспечено…

Это был мой дипломный проект на трёх языках.

Для тех, кто не понимает по-плутониански попробуйте сами перевести этот текст на английский – звание Мастера будет обеспечено…

Это был мой дипломный проект на трёх языках.

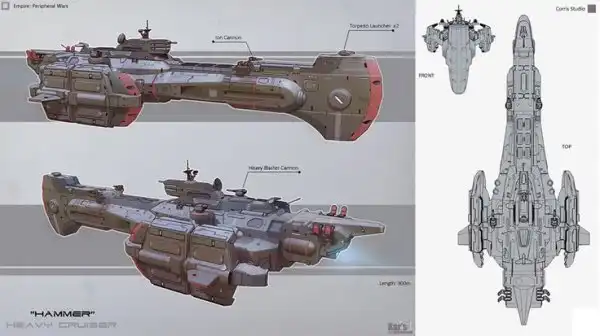

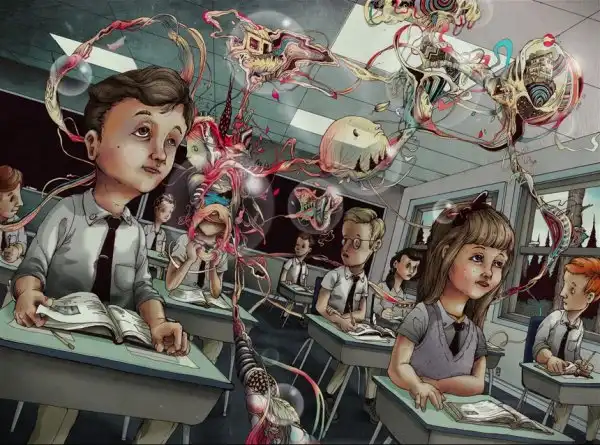

Картинки соответствующие. Главное – чтоб крышу не снесло…

Поэтический слух господина Ландскнехта обращён к микрособытиям, к подкожной жизни языка явлений и символов. Это тончайший сейсмограф, улавливающий в оговорках, запинках, разломах слов и образов препинание речи с самой собой. На письме это приводит к новаторской знаковой системе, регистрирующей малейшие сбои и интонационные сдвиги, когда внутренняя речь, словно бы разбиваясь о внешний предел, ранит себя и белое пространство листа, на краткий миг позволяя прикоснуться к плоти вещей.

Творчество господина Ландскнехта насыщено осторожными, трепетными самовопрошаниями, загадочными ответами, эти послания несут в себе редчайшую возможность масштабно разрушать риторические штампы и инерционные ловушки. Изощрённый синтаксис, новаторская знаковая система, необычная авторская лексика и неологизмы – и затаённое, глубоко личностное переживание трагизма жизни.

В поэтике господина Ландскнехта постоянно присутствует конфликт между неким естественным ритмом, изначально присущим речи, и тем, что воздействует на речь извне, фиксирует её, заставляет застывать, так что исходный рисунок становится изломанным – по воле автора же, но как бы против его воли, точно подчиняясь некой логике насильственной трансформации, разрывая слова и символы на части, уродуя их, коверкая, раздёргивая и, тем самым, заставляя нас взглянуть на них под другим углом (“то рОвней излучать то рв // аным ужасом кричать”). Иногда ритм оказывается вправленным в размер, с которым не только не совпадает, но и противоречит ему, или произвольно изменяется на протяжении поста, графически продолжая воспроизводить заданную схему, как будто бы раскладываясь на несколько голосов (“какого имя божества при // дётся потревожить рван // ым словом для снега возд // уха дождя?”). Речь и видеоряд, постоянно заикающиеся, исправляющие друг друга, как будто бы застигнутые в момент зарождения – может быть, это игры ребёнка, только овладевающего миром вокруг, но не свободно, играючи – а как будто бы под постоянным надзором Природы и Учителей, родителей, терзаемые внутренней цензурой, от которой желает, но не может освободиться (“зачем кладёшь ты камень на // мои слова и мой язык?”), может быть, это признаки безумия – но всегда с оглядкой на некий “разум”, присутствие которого только и делает их “безумными” как таковыми: “разбитым зеркалом, оск // олком, рОвней, ловить те обл // аки пожухлые тягучие и // обрезАть их плоть, оск // олком шевеля… естеств // екнет естественно ли, что оно разбилось?” “Безумие” здесь – уловка, своеобразная форма гамлетовского шутовства, стремящегося выявить изначальную абсурдность того мира, который приуготовил разум, превратившийся в чистый инструмент, ловушку для своего носителя. Разлом всегда “неестественнен”, совершённый без оглядки на внутреннюю структуру поста; он балансирует на грани, отсылающей, с одной стороны, к визуальному, графическому, тяжело или вовсе не воспроизводимому при чтении текста вслух, с другой же – именно к физиологической стороне речи, к заиканию, оговорке, проглатыванию звуков или произнесению лишних, исправлению самого себя – парадоксальная ситуация, как будто бы “заикается” сами письмо и видеоряд, а не речь и картинки, которые она призвана зафиксировать. “Оговорки” зачастую имеют явственный характер “опечаток”: “естеств // екнет естественно ли” – на клавиатуре “е” и ”к” находятся рядом, как находятся рядом текст и видеоряд, так можно лишь опечататься, но не оговориться – однако же, для опечатки не требуется извинений или особых объяснений, её просто исправляют – а здесь письмо присваивает все характеристики устной речи (пост – не воробей, вылетит – не поймаешь, так что любая, даже случайная опечатка грозит повлечь за собой серьёзные последствия, коль скоро её не “заговорили” обратно), вызывая вполне естественные подозрения: не есть ли это вынужденная мера? Как если бы голос по каким-то причинам был утрачен и его место занимает письмо и живопись, во всём уподобляясь голосу. И дедло здесь не в том, что автор боится цензурирования мыслеобразов и форм, рождающихся в его мозгу в моменты озарения – он просто хочет донести до зрителей целостный образ разбитого таким образом и склеенного зеркала этой реальности.

Мир вещей в этих видео-посланиях и звуковых стихах предстаёт как нечто изначально противоестественное, но со скрытым единым естеством и целостностью поста. “Плоскость нельзя назвать вещью, // изломанную плоскость - можно”. Вещь, фактически, и есть результат разлом, порчи, “отпадения”. Пространство наполнено тревожным звоном: “ту память // потерянную в том стеклянн // ом звоне не Колокольни”, или “как те “собачки” в тех // квартирах детских, что закр // ываются за детскою спиной, // забывшей ключ, защёлкив // аются со звоном (а родные?) // и не сработает звонок”, или даже: “обагрённый малиновым звоном, // проезжает разбитыми рвами // всадник в кепочке”. Разбиваясь, вещи своими осколками ранят пространство, порождая таким образом новые конфигурации вещей. Фактически, весь мир представляется своего рода процессом перетряски, в котором формы на краткий промежуток времени задерживают свет, проистекающий из некоторого божественного источника, чтобы в следующий момент упустить его, дать отразиться на сетчатке зрителя, это как бы спинозианская картина мира, но увиденная не sub specii aeternitatis, не глазами Абсолюта или мыслителя, стремящегося уподобить своё зрение божественному сверхвидению, а глазами ребёнка, для которого эта картина представляется чем-то бессмысленным, абсурдно-жестоким, ранящим (“Адекватен разбитый летун, // отношением общим облитый, // той системе, где коршун и // стерлядь поделили тебя на себя // щука кушает собственных деток // так что земля дала нам пожить”), поскольку божественный свет, единожды наполнив форму, истекает и никогда не оказывается “своим собственным”, он лишь даётся на время, чтобы тотчас быть отнятым, в то время как ранение, ущерб, созидающий вещь, формируя её, всегда оказывается личностным переживанием, травматическим и, вдобавок, бессмысленным, поскольку в тот момент, когда процесс формирования завершается, свет оставляет вещь в качестве некоторой метки, следа своего предыдущего местопребывания (”Остались // Материальные следы на //Нематериальном чувстве: // Следы пустоты…) ” Возможно, запинающаяся, ломающаяся письменная речь и ткань поста как раз оказываются способом задержать, подловить свет в таком месте, в котором он совсем этого не ожидает, каким-то образом продлить его пребывание в теле произносящего и рассматривающего, одновременно трансформируя природу письма и живописи – всегда только следа, засечки, оставленной на месте уже случившейся и разрушившейся вещи – и самого тела, для которого писать и говорить не одно и то же (“Письменная речь // Жила в жилах свободного // Тела и умерла в его душЕ”).

Вообще соотношение между миром тел и миром душ выглядит весьма своеобразно: душа оказывается не частью света, имманентной телу, а всего лишь тенью, отбрасываемой телом под воздействием света. Тела, вовлечённые в естественный порядок вещей, обладают некой воинственной витальностью, они нечто претерпевают, но не страдают в человеческом понимании, в то время как тени – их почти непредумышленные побочные эффекты – как бы не учитываются, не принимаются в расчёт при создании мира (“В системах судеб тени // Отсутствуют; пустые // Тела преклоняют колени // Разбивая лбы // О тени на полу”). Тело “свободно”, а тень постоянно обременена страданием (“…расходятся предположения и // Предпочтения у тени и тела // Свободного до смешного: // Тень выберет врача, а тело - // Берег за горизонтом, тень // Предположит там врача, а тело - // Войну и телефон”). Тень жаждет избавления, но не способна его обрести без содействия телу, которое противится этому, поскольку прекращение страдания было бы возможно лишь с прекращением его бытийствования в качестве телесного (“Гуляет в Прошлом Будущее // Свободное тело; у Главврача // Совещание, но Главврач без тела; // И совещание не кончится, // Пока он его не обретёт. А // Ему никто его не даст: Печаль // Его слишком бесконечна”). В некотором идеальном ”полуденном” состоянии тени отсутствуют вовсе: мир вещей сам по себе в тенях не нуждается, как не нуждается в какой-либо теодицее или оправдании собственного существования, поскольку тела сами по себе не имеют представления о собственной ограниченности или о собственном несовершенстве (“Отс // утствие теней также обж // Игает: в нём присутствие Бога”).

Божество мыслит себя посредством вещей, тени мыслят себя посредством друг друга. Если вещи оказываются взаимно непрозрачными, то тени вещей способны перекрещиваться, налагаться друг на друга, думать друг другом, оставаясь при этом проницаемыми для света. Если вещь – это изломанная плоскость, то тень в своей определённости оказывается “изломанным временем”: недискретное, “неповреждённое” время – это уже “тьма”, в которой индивидуальные черты смешиваются, делаются неразличимыми. Сеть отношений, устанавливаемых между тенями вещей, страх, любовь или ненависть, оказываются своего рода системой элементов сопротивления становлению “тьмой”, быть может, в значении “множества”, “неразличённости”, которая одновременно отталкивает и является конечной целью всякого устремления. “Излом” – то,благодаря чему тень становится узнаваемой для себя самой, помнит себя саму: “ритм сломан словом? - // нет, - памятью”. Здесь “индивидуальное” представляется как некоторая болезнь, обнаруживающая свою двойственность: бытие индивидуального сознания проявляет себя посредством страдания, но “выздоровление” здесь означало бы “прекращение бытия в качестве отдельного существа”, растворение в неразличенном. И письменная речь – в этом изломанном, незавершённом виде – оказывается призванной исцелить, не уничтожая, закрепить – не называя, или называя нарочито неправильно, с оговорками, сохраняя зазор, отсрочку, в течение которой изломанное время могло бы осуществиться.

Отчёт об экспедиции предоставлен с борта Имперского Межгалактического Линкора “Landskneht” при содействии Межгалактического лайнера “Марианна Гейде”

Отчёт об экспедиции предоставлен с борта Имперского Межгалактического Линкора “Landskneht” при содействии Межгалактического лайнера “Марианна Гейде”

Перевод вышеобозначенного текста на язык поэзии:

Under cover of the night

Под покровом ночной темноты

Я шептал: это ты, это ты, это ты

Через шесть или восемь часов

Отворился угрюмый засов

Из строгого сукна мундир, при медно мутном пенсне

С говором южным молвил мудир: Ёк – то ж во сне

Здесь, похоже, темно и тепло – не скучай

Бей копытом, ярись, докучай

Измельчай, привечай, развенчай

Жди рассвета – заваривай чай

Пей в прикладку и рюмку налей

Под багрянец чужих батарей

Что х*ячат без устали кучно за горизонт

Где утрачен последний сухарь, и сокрыт мамин зонт

Между тем, среди чаяний сизых волн

Бороздит недосчитанный как бы чЁлн

Он стремится достичь берегов

Полукровок нетоптаных, вещих снов

О ничтожестве суеты

Это ты, это ты, это ты

Будто стеганым одеялом

ты опять укрываешь беспутно белое небо

Типа низвергнуто, вроде зияло

Дай мне зрелищ, и с полшишечки хлеба

Приголубь и укрой меня

На четыре полушки и гривенник дня

В мелкопоместном захолустье

Напротив ратуши – немедленно туши

Огни на баке – входим в устье

О как божественно смердили беляши

В вагоне электрички беспонтовой

Из города Загорска – до Москвы

Предметно, типа-чисто с полуслова

Я понял: мы с тобой опять на «вы»

Когда «крымнаш» и неизбывно «наше все»

Сошлись как gin and fuckin’ tonic

И мелкий стойкий алкоголик

Все утвердил: «Азъ есмь!». Сплошное то да сЁ.

«Антоновка» versus неспелый «белый налив»

И вот наш бедный Йорик здесь и жив

В перископ изучает стяжанье мечты:

Там ты - no doubts whatsoever - только ты

Я шептал: это ты, это ты, это ты

Через шесть или восемь часов

Отворился угрюмый засов

Из строгого сукна мундир, при медно мутном пенсне

С говором южным молвил мудир: Ёк – то ж во сне

Здесь, похоже, темно и тепло – не скучай

Бей копытом, ярись, докучай

Измельчай, привечай, развенчай

Жди рассвета – заваривай чай

Пей в прикладку и рюмку налей

Под багрянец чужих батарей

Что х*ячат без устали кучно за горизонт

Где утрачен последний сухарь, и сокрыт мамин зонт

Между тем, среди чаяний сизых волн

Бороздит недосчитанный как бы чЁлн

Он стремится достичь берегов

Полукровок нетоптаных, вещих снов

О ничтожестве суеты

Это ты, это ты, это ты

Будто стеганым одеялом

ты опять укрываешь беспутно белое небо

Типа низвергнуто, вроде зияло

Дай мне зрелищ, и с полшишечки хлеба

Приголубь и укрой меня

На четыре полушки и гривенник дня

В мелкопоместном захолустье

Напротив ратуши – немедленно туши

Огни на баке – входим в устье

О как божественно смердили беляши

В вагоне электрички беспонтовой

Из города Загорска – до Москвы

Предметно, типа-чисто с полуслова

Я понял: мы с тобой опять на «вы»

Когда «крымнаш» и неизбывно «наше все»

Сошлись как gin and fuckin’ tonic

И мелкий стойкий алкоголик

Все утвердил: «Азъ есмь!». Сплошное то да сЁ.

«Антоновка» versus неспелый «белый налив»

И вот наш бедный Йорик здесь и жив

В перископ изучает стяжанье мечты:

Там ты - no doubts whatsoever - только ты

Вот такая вот Экспедиция получилась…

Писано на основании агентурных данных на борту Имперского Межгалактического Линкора “Landskneht” при огневой поддержке Имперского Межгалактического Эсминца “Братский”.

Писано на основании агентурных данных на борту Имперского Межгалактического Линкора “Landskneht” при огневой поддержке Имперского Межгалактического Эсминца “Братский”.