Физики, химики и математики: жизнь и открытия. часть 10

Здесь вам встретятся Пензиас с Вильсоном, Фейнман, Планк, Сцилард и еще и еще и еще

Думали голубиный помет, а оказалось - реликтовое излучение

В конце жизни Андрей Сахаров, легендарный физик, отец советской водородной бомбы и убежденный диссидент, сообщил интервьюеру: "Знаете, что я люблю больше всего на свете? Реликтовое излучение - едва различимый след неясных космических процессов, которые завершились миллиарды лет назад". Излучение это открыли (или, по крайней мере, предали этот факт огласке) в 1965 году, хотя предсказали его 20 годами раньше. Другой русский, физик-эмигрант Георгий Гамов (1904 - 1968), теоретически описал событие, которое сейчас называют Большим взрывом, - мгновение, когда Вселенная возникла из ничего. Эдвин Хаббл в калифорнийской обсерватории "Маунт Вильсон" обнаружил знаменитое красное смещение в свете далеких звезд, подсказавшее ему, что Вселенная расширяется. Отталкиваясь от скорости этого расширения, Гамов рассчитал, что происходило в первое мгновение, когда вся масса вещества, заполняющего Вселенную сейчас, вырвалась из исходной точки. Рождение вещества должно было сопровождаться потоком излучения, которое охватывало все вокруг. Пока Вселенная раздувалась, излучение уходило все дальше и дальше, теряя энергию, становясь более слабым.

Коллегам Гамова, Ральфу Альферу и Роберту Герману, оставалось вычислить, какая энергетическая плотность у излучения сейчас. Ответ был такой: 2,7 градуса Кельвина (инженеры и астрономы сопоставляют энергии и температуру идеального нагретого тела, которое излучало бы точно так же). Статья с результатами появилась не в астрономическом, а в физическом журнале и потому осталась без внимания. Джереми Бернстайн, который наиболее ярко запечатлел сей эпизод, списывает это на свойственную физикам нелюбовь к космологии, причины которой удачнее всего выразил Лев Ландау: "Космологи часто ошибаются, зато никогда не сомневаются".

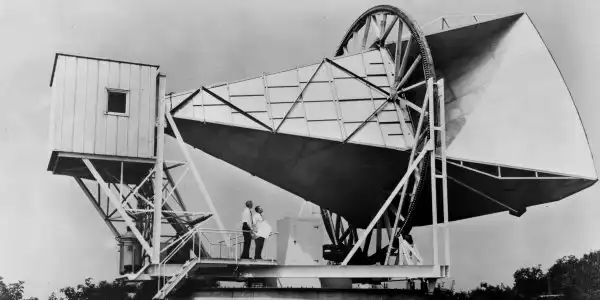

Перенесемся теперь в лаборатории компании Веll в Нью-Джерси. На протяжении десятилетий компания была одним из лучших мировых научных центров, где совершалось множество открытий и изобретений. А объяснялось это тем, что Веll нанимала лучших ученых и позволяла им самостоятельно выбирать темы исследований, пусть даже они и не имели на первый взгляд очевидного прикладного смысла. В 1929 году в лабораториях компании уже сделали открытие, невероятно важное для астрономов. Тогда инженеру Карлу Янскому поручили отследить источники помех в коротковолновом радиодиапазоне, чтобы понять, как с ними бороться. Янский построил чувствительную антенну на крыше лаборатории в Холмдейле и вскоре обнаружил: главный источник помех - ближние и дальние грозы, но есть еще один, интенсивность которого колеблется с периодом в сутки. Наконец, он выяснил, что "шипение" приходит из центра Млечного Пути, и в итоге нечаянно основал новую науку - радиоастрономию.

Ученые Веll углубляться в эту тему не стали, однако 30 лет спустя радиоинженеры переключились на спутниковую связь и сначала решили поэкспериментировать с отражением микроволновых сигналов (это излучение с длиной волны примерно от сантиметра до метра) от метеошаров. Чтобы ловить отраженный сигнал, построили гигантскую антенну; с инженерами сумели договориться, что, когда антенна выполнит свою прямую задачу, ее смогут использовать для астрономических наблюдений. Заинтересованной стороной были два физика, Арно Пензиас и Роберт Вильсон. Вычислив интенсивность фонового шума от всех известных источников в микроволновом диапазоне, Пензиас и Вильсон, к своему удивлению, обнаружили, что на самом деле антенна "шумит" куда сильней. Температура загадочного фона составляла примерно 2,7 градуса Кельвина. Физики испробовали все известные им способы устранить шум. Сначала выгнали голубей, устроивших внутри антенны гнездо, а также удалили оставшийся после них "белый диэлектрический осадок". Это не решило проблемы, а других источников шума не нашли: Нью-Йорк, расположенный поблизости, был ни при чем, равно как и эхо недавних атомных испытаний.

Пензиас и Вильсон чуть было не пришли в отчаяние, но тут вмешался случай. Как-то в 1964-м Пензиас болтал по телефону с приятелем-астрономом из Массачусетского технологического института. Тот поинтересовался, как у них продвигается работа. Пензиас поделился своей печальной историей, и тогда приятель-астроном вспомнил про разговор с коллегой из Института Карнеги в Питтсбурге. В Университете Джона Хопкинса в Балтиморе этот коллега попал на лекцию молодого астронома из Принстона по имени Джеймс Пиблз. Пиблз был аспирантом Роберта Дикке, который особенно интересовался предсказанным ранее микроволновым космическим излучением. Он не был знаком ни со статьей Гамова, ни со статьей Альфера и Германа, а прошел похожий путь самостоятельно и даже установил антенну на крыше своего факультета в Принстоне - просто чтобы узнать, что она способна зарегистрировать. (Как заметил один мудрый комментатор, "два месяца в лаборатории могут сэкономить час в библиотеке".) Друг Пензиаса предположил, что ему и Дикке будет о чем поговорить.

Дикке и Пиблз быстро сообразили, что Пензиас и Вильсон напали на их добычу. Однако самих Пензиаса и Вильсона встреча не впечатлила, тем более что Вильсон учился космологии по Фреду Хойлу: этот британский астроном провозгласил теорию "стационарного состояния" и не признавал Большой взрыв. (К слову, само это название - Большой взрыв - Хойл придумал в порядке издевки над концепцией Гамова.) Так или иначе, в июле 1965 года обе группы опубликовали свои статьи в одном и том же журнале: Пензиас и Вильсон просто докладывали о своих наблюдениях, не делая никаких выводов, а Дикке с коллегами излагали теоретические основания, позволявшие отождествить открытое излучение как реликтовое. В 1978 году нобелевские медали достались Пензиасу и Вильсону.

Однако, отмечает Джереми Бернстайн, свидетельства о реликтовом излучении на самом деле даже опередили теорию: в 1941 году астроном по имени Эндрю Маккелар измерял длины волн света, приходящего из некоего созвездия и свидетельствующего о наличии органического вещества дициана. Анализ спектра показал, что температура газа - 2,3 градуса Кельвина. В классической книге про молекулярные спектры другой нобелевский лауреат, Герхард Герцберг, отметил этот результат, заметив, однако, что его смысл неочевиден. Герцберг не читал статей Гамова, Альфера и Германа, где этот смысл растолковывался. С другой стороны, и они не читали книги Герцберга. Из этой саги о реликтовом излучении, которое сейчас считают неопровержимым доказательством теории Большого взрыва, можно сделать такой вывод: ученые, пожалуй, слишком редко покидают свои уютные каморки.

Мышление математика

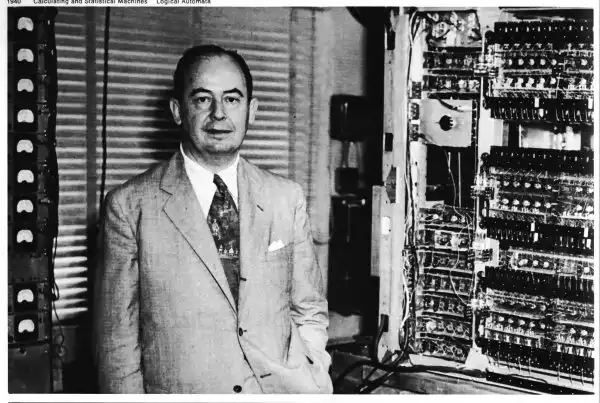

Джон (а для друзей - Джонни) фон Нейман принадлежал к замечательной группе венгерских физиков и математиков, уехавших из Будапешта вскоре после Первой мировой войны. Его интересы были невероятно широки: потрясает вклад этого человека в теоретическую физику и в математическую теорию, на которой основаны современные компьютеры, во многие области чистой математики, в теорию игр и даже в экономику. Он был одним из ключевых участников Манхэттенского проекта и многих других военных проектов США. Едва окончилась Вторая мировая война, он взял на себя руководство работами по созданию самого быстрого в мире компьютера в Принстоне: это был "Джониак", по поводу которого фон Нейман как-то обмолвился: "Не знаю, насколько полезным он окажется на практике, но при любом раскладе возможность пропустить сквозь него сто миллионов раз за час мантру "Ом мани падме хум" ("О ты, цветок лотоса") несомненно вызовет глубокое почтение в душах тибетцев. В этом он обгонит любой молитвенный барабан". Его друг и коллега Герман Голдстайн провозгласил, что фон Нейман не человек, а полубог, который "детально изучил людей и в совершенстве овладел искусством подражать им". Джон фон Нейман скончался в 1957 году в возрасте 53 лет.

Абрахам Пайс, который был на короткой ноге с большинством великих физиков того времени, пишет о фон Неймане:

За свою жизнь я встречал людей большего, чем Джонни, масштаба, но ни одного столь же яркого. Причем блистал он не только в математике, но еще был полиглотом и отлично разбирался в истории. Одной из самых замечательных особенностей его интеллекта была невероятная память.

Слева направо: Джулиан Бигелоу, Герман Голдстайн, Роберт Оппенгеймер и Джон фон Нейман у компьютера IAS, который был использован в американском проекте водородной бомбы

Примеры того, как проявлялась эта черта, можно найти в воспоминаниях Германа Голдстайна:

Насколько я могу судить, фон Нейману было достаточно единожды прочесть книгу или статью, чтобы потом цитировать ее дословно. Более того, он мог проделывать это и годы спустя без всяких затруднений. Также он умел переводить на лету с языка оригинала на английский. При случае я решил убедиться в этом сам, поинтересовавшись, с каких слов начинается "Повесть о двух городах" Диккенса. Тут же, без промедления, он начал декламировать первую главу и остановился, только когда его попросили прерваться через десять - пятнадцать минут. (Фон Нейман не единственный из великих математиков мог похвастаться феноменальной памятью. Готфрид фон Лейбниц, живший на три века раньше, мог в старости рассказать наизусть всю "Энеиду", которую не перечитывал с детства.) В другой раз я застал его читающим лекцию, которую он сочинил на немецком двадцать лет назад. При этом фон Нейман использовал в точности те же обозначения и символы, что и в оригинале. Немецкий был его родным языком, и, казалось, он даже думал на немецком, а затем молниеносно переводил мысли на английский. Мне часто приходилось наблюдать, как он пишет и время от времени просит подобрать английский эквивалент для того или иного немецкого слова. Еще фон Нейман умел невероятно быстро и точно считать в уме. Вот отрывок из воспоминаний Голдстайна:

Как-то один превосходный математик заглянул ко мне в кабинет обсудить беспокоившую его задачу. После долгой и бесплодной беседы он заявил, что возьмет домой настольный калькулятор, чтобы тем же вечером обсчитать несколько частных случаев. На следующее утро он, усталый и осунувшийся, появился у меня снова и радостно заявил, что за ночь работы разобрал пять частных случаев возрастающей сложности, закончив работать только в полпятого утра.

Чуть позже в то утро фон Нейман неожиданно зашел поинтересоваться, как идут дела. Я немедленно свел его с коллегой-математиком, чтобы тот мог обсудить с ним свою задачу. Фон Нейман произнес: "Ну что же, давайте разберем несколько частных случаев". Мы согласились, предусмотрительно не сообщив ему про численный эксперимент, отнявший полночи. Затем фон Нейман поднял глаза к потолку и за пять минут просчитал в голове четыре случая из тех, что были тщательно обсчитаны нашим другом ночью. Когда Нейман подумал еще пять минут над пятым, самым сложным, случаем, коллега внезапно во всеуслышание огласил окончательный ответ. Фон Нейман был возмущен, но быстро вернулся к своим вычислениям в уме - вероятно, слегка ускорившись. Еще через пять минут он сказал: "Да, это верный ответ". Затем мой коллега скрылся, а фон Нейман потратил еще полчаса серьезных умственных усилий, чтобы понять, как кто-либо другой мог найти лучший путь к решению. В конце концов ему рассказали, как все было на самом деле, и к фон Нейману вернулась прежняя самоуверенность.

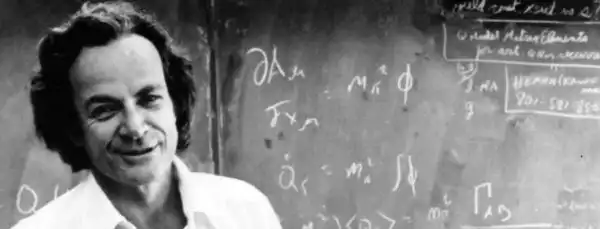

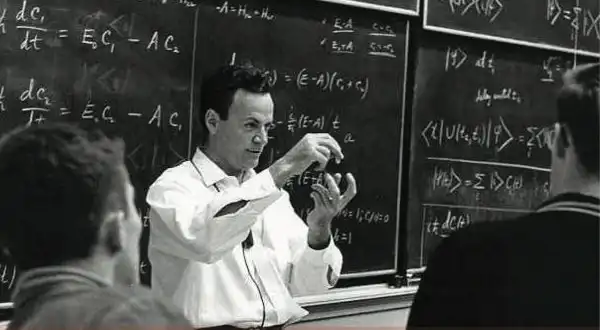

Фейнман и тарелка

Ричард Фейнман настаивал, что физика для него как игра: если задача бросает вызов его интеллекту или подстегивает его любопытство, приходится за нее взяться. Академическая карьера Фейнмана началась в Университете Корнелла в 1945 году: молодого профессора все время принимали за студента. Ниже он показывает, насколько непредсказуемые плоды могут давать исследования:

Спустя неделю после прибытия в Университет Корнелла я зашел в кафетерий. Там какой-то парень, дурачась, подбрасывал тарелку в воздух. Подымаясь в воздух, тарелка начинала колебаться. Я заметил, как красный медальон, - символ Корнелла, ходит в ней по кругу. Причем быстрее, чем тарелка колеблется. Делать мне было нечего, так что я начал прикидывать, как движется вращающаяся тарелка. Я обнаружил, что, когда угол наклона невелик, медальон оборачивается вдвое быстрее, чем происходит колебание - два к одному. Это вытекало из сложного уравнения! Затем я подумал: "Нет ли способа получить это более фундаментальным способом, исходя из сил или из динамики. Почему тут именно два к одному?"

Не помню, как я это проделал, но в конце концов я вывел уравнение движения массивной частицы и понял, как должны быть сбалансированы ускорения, чтобы выходило два к одному.

До сих пор помню, как пришел к Гансу Бете и сказал ему: "Эй, Ганс! Я тут заметил кое-что интересное. Вот так движется тарелка, и вот почему получается два к одному..." - и показал ему ускорения.

Он произнес: "Фейнман, довольно интересно, но какое это имеет значение? Почему ты этим занялся?"

"Ха, - сказал я. - Да никакого значения. Просто я так развлекался". Его реакция меня не огорчила: для себя я решил, что собираюсь получать от физики удовольствие и заниматься чем угодно, лишь бы это мне нравилось.

Я принялся выписывать уравнения колебаний. Затем задумался над тем, как - в рамках теории относительности - двигается электрон. Потом всплыло уравнение Дирака. Потом - квантовая электродинамика. И я осознал (а это случилось весьма скоро), что я "играю" - а по сути работаю - с той же старой задачкой, которая мне так нравилась и над которой я прекратил работать перед отъездом в Лос-Аламос (чтобы заняться атомной бомбой): это задачи вроде тех, которым посвящена моя диссертация; старые добрые чудесные штуки.

Тут не требовалось никаких усилий. С такими штуками легко играть. Ну как откупоривать бутылки: все вылетает без усилий. Я даже пытался этому сопротивляться! То, чем я был занят, не имело значения, но в конечном счете значение все же нашлось. Диаграммы и всякие разные вещи, за которые я получил Нобелевскую премию, произошли из баловства с подрагивающей тарелкой.

Так Фейнман добрался от подрагивающей тарелки до сложнейших проблем теоретической физики. Следует отметить, что до истории с тарелкой он не получал никакого удовольствия от своих научных занятий.

Фейнману не было равных среди теоретиков, но его стихийные дерзкие набеги в область экспериментальной науки не всегда были успешны. Его блестящий принстонский наставник Джон Арчибальд Уилер вспоминает, чем закончилось одно экспериментальное начинание, вызванное к жизни дискуссией о проблеме, кажущейся элементарной, но которая, однако, часто занимает умы самых серьезных физиков:

Вероятно, размышлять об общеизвестной машинке для полива газонов нас заставила задача по механике для студентов младших курсов. Устройство в форме свастики выбрасывает четыре струи воды. Отдача заставляет его крутиться. Не правда ли, сила отдачи приложена в той точке, где вода, которая до сих пор текла прямо, начинает двигаться поперек? Но представьте теперь, что машинка не поливает газон, а засасывает воду вовнутрь. Конечно же, говорили мы друг другу, направление течения меняется точно так же - и, следовательно, точно так же меняются силы реакции. Наверняка машинка будет крутиться и тогда, когда вода засасывается. Или все-таки нет? Или все-таки да? Нам с коллегами доставляло неслыханное удовольствие обсуждать этот вопрос с разных сторон. С каждым днем все больше и больше физиков неожиданно принимались спорить об этом в коридоре. Дискуссия становилась все ожесточенней. Теоретических доводов, которые могли бы хоть кого-нибудь переубедить, не находилось. Обстоятельства требовали эксперимента.

И тогда Фейнман изготовил миниатюрную 15-сантиметровую модель машинки для полива из стеклянных трубок и подвесил ее на гибких резиновых шлангах. Проверка показала, что в режиме полива машинка работает отлично. Затем он протащил всю хитроумную конструкцию сквозь горлышко большой оплетенной бутыли с водой. Бутыль он установил на полу циклотронной лаборатории, где имелся подходящий компрессор со сжатым воздухом. Сжатый воздух Фейнман пустил сквозь дополнительную дыру в пробке, которой закрывалась бутыль. Ура! В первые секунды можно было заметить легкое дрожание - вода тогда только начинала течь в обратном направлении сквозь машинку. Когда течение установилось, дрожание прекратилось. Давление воздуха увеличили - увеличился поток воды. Снова легкое дрожание в начале процедуры, и никакого эффекта секунды спустя. Давление увеличили еще раз. И еще раз. Ба-бах! Стеклянная емкость с грохотом взорвалась. Вся комната, где стоял циклотрон, оказалась засыпана осколками и залита водой. С этого дня Фейнмана в лабораторию больше не пускали.

Пришли ли физики из Принстона к какому-нибудь заключению по поводу гипотезы, которую Фейнман взялся проверять, Уилер не сообщает.

Небольшое - это мало или много?

В 1930-е Лео Сцилард мучительно размышлял над тем, возможна ли цепная ядерная реакция и, как следствие, создание атомной бомбы. В 1939 году он встретился в Вашингтоне с Исидором Раби, и Раби рассказал Сциларду, что те же самые мысли посещали великого итальянского физика Энрико Ферми, который к тому времени тоже перебрался в Соединенные Штаты, и, однако, не изъявлял желания всерьез заниматься этим вопросом. Сцилард настаивал, что позвонить Ферми нужно непременно. “"Ферми не оказалось на месте, - вспоминал впоследствии Сцилард, - поэтому я попросил Раби поговорить с ним и предупредить, чтобы тот держал подобные вещи в тайне, поскольку весьма вероятно, что, если при делении урана нейтроны все же испускаются, это может привести к цепной реакции, а она - ключ к созданию атомной бомбы. Спустя пару дней я снова заглянул к Раби:

-Вы разговаривали с Ферми?

-Да, разговаривал

-И что Ферми сказал?

-Ферми сказал: "это - безумие!"

-А почему он сказал "безумие"?

-Ну, я не знаю, но он сейчас у себя, можете просто взять и спросить.

Мы отправились к Ферми, и Раби обратился к нему так:

-Смотрите, Ферми, я вам передал, о чем размышляет Сцилард, и вы сказали "это - безумие", а теперь Сцилард хочет знать, почему вы так сказали.

На это Ферми отвечал:

-Ну, есть небольшая вероятность, что при делении урана образуются нейтроны, и в таком случае, разумеется, цепную реакцию можно провести.

Раби уточнил:

-Что вы имеете в виду под "небольшой вероятностью"?

-Ну, десять процентов.

-Десять процентов - вовсе не небольшая вероятность, когда речь о том, погибнем мы или нет. Если у меня пневмония и врач заявляет: есть небольшая вероятность, что я умру, и эта вероятность десять процентов - я определенно разволнуюсь.

После этой встречи Сцилард осознал, насколько по-разному он и Ферми могут отнестись к одному и тому же научному факту. "Мы оба старались быть консерваторами, - позже вспоминал Сцилард. - Но Ферми считал: приуменьшать вероятность, что произойдет нечто новое, - это и есть консервативный поступок; для меня же консервативным поступком было предположить, что новая неприятность случится, и принять все необходимые предосторожности".

Сцилард и Ферми у "Чикагской поленницы" - первого атомного реактора

Как мы знаем, вскоре всем стало ясно, что Сцилард был прав. Его биографы убеждены, что разница во взглядах Сциларда и Ферми отражает разницу их мировоззрений: "По сути, для Ферми наука и жизнь были тождественны, тогда как Сциларду наука казалась предметом приложения усилий, тесно переплетенным с политикой и личными амбициями". Ужиться вместе настолько разным людям было трудно. Когда, к примеру, Ферми стал руководителем проекта по сооружению первого атомного реактора, где предстояло проверять возможность цепных реакций, он часто подгонял своих рабочих, а однажды, не выдержав, сам закатал рукава и принялся затаскивать тяжелые графитовые блоки в здание. Сцилард же с отвращением относился к какому бы то ни было физическому труду, и его уговорить помочь рабочим не удалось. Ферми тогда сильно разозлился на Сциларда. Этот эпизод надолго их рассорил.

Планк, евреи и Гитлер

Макс Планк (1858 - 1947) - фигура трагическая. Когда Адольф Гитлер захватил власть в Германии, Планк был самым уважаемым и влиятельным ученым в стране. Именно он спровоцировал революцию в физике, открыв квантовый характер энергии любого излучения. Последний в династии католических пасторов, он вел аскетическую жизнь и умер почти в 90 лет. Планк дружил с Эйнштейном, и они вместе любили музицировать. Планк был очень одинок - любимые дочери-близнецы умерли в младенчестве, старший сын погиб в одном из сражений Первой мировой войны, а младший был казнен в последние недели Второй мировой в числе заговорщиков, замышлявших убийство Гитлера.

Макс Планк

Когда Гитлер стал канцлером и ввел расовые законы, Планк был президентом Общества Кайзера Вильгельма - организации, учрежденной кайзером и объединившей ряд институтов, деятельность которых охватывала все области науки. Отставки евреев, к числу которых принадлежали многие его друзья, привели Планка в отчаяние, и он оказался перед болезненным выбором. Открытый протест мог лишить его самого должности и влияния в академической среде, и потому он счел своим долгом (и совершил ошибку, как считали многие из его более принципиальных коллег и в особенности уволенные евреи) держаться тихо, пользоваться своим президентским постом и пытаться спасти то, что в германской физике еще можно было спасти. Эйнштейн, к примеру, так и не смог ему этого простить и никогда больше с Планком не общался. Однако в мае 1933-го, когда исход евреев только начинался, Планк добился приема у Гитлера и, видимо, попытался протестовать против увольнения лиц неарийской нации. 14 лет спустя он вспоминал эту беседу так:

Когда Гитлер захватил власть, я, как президент Общества Кайзера Вильгельма, был обязан выразить свое почтение фюреру. Я считал, что смогу воспользоваться этой возможностью, чтобы замолвить слово за одного из своих коллег-евреев, Фрица Габера, без которого было бы невозможно вести работы по превращению атмосферного азота в аммиак (это особенно пригодилось во время последней войны). (Габер, крещеный еврей и пылкий патриот, нобелевский лауреат и создатель химического оружия Первой мировой войны, был лишен всего своего имущества и выдворен из Германии). Гитлер отвечал так:

-Я ничего не имею против евреев. Но евреи поголовно коммунисты, а коммунисты - мои враги, с которыми я воюю всю свою жизнь.

На мое замечание, что евреи бывают разными - и полезными для человечества, и бесполезными - и среди евреев первого типа есть семьи, где многие поколения принадлежали к высокой немецкой культуре, и что определенно их следует выделять среди прочих, он ответил:

-Это неверно. Еврей есть еврей, все евреи держатся друг за друга, как репьи. Где появляется один еврей, там сразу скапливаются и другие евреи всех сортов. Следовало обязать самих евреев провести черту, разделяющую эти сорта. Они этого не сделали, и поэтому я буду обращаться одинаково со всеми евреями.

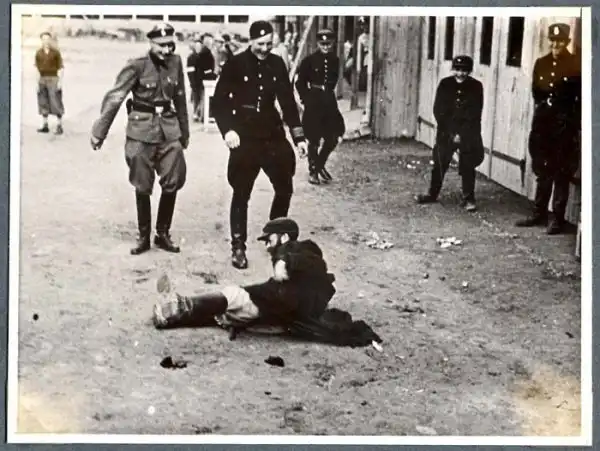

Один из многочисленных эпизодов геноцида евреев

Тогда я сказал, что заставлять ценных евреев эмигрировать - значит вредить самим себе, поскольку их научный труд для нас весьма полезен, и иначе ими воспользуются другие страны. Гитлер отказался комментировать мои слова, скатился к общим местам и в конце концов заявил:

-Говорят, что у меня иногда сдают нервы. Это клевета. У меня нервы из стали.

Затем он сильно хлопнул себя по коленям, заговорил еще быстрей и вогнал себя в такой раж, что мне не оставалось ничего другого, как замолчать и уйти. В правдивости воспоминаний Планка есть, однако, поводы сомневаться. Когда он их писал, а было это уже в 1947-м, ученому исполнилось 89 лет, и он уже был тяжело болен (через несколько месяцев он умер). События, которые пришлись на самый мучительный период его жизни, могли слегка перепутаться в его голове. Друзья ученого свидетельствуют, что сразу после визита к фюреру рассказ Планка об этом событии выглядел совсем иначе. Вызывает сомнения уже то, поднимал ли вообще Планк опасный вопрос о евреях. В любом случае, Гитлер был не в том настроении, чтобы слушать стареющего интеллектуала. Сохранились снимки, где несчастный Планк на заседании Прусской академии наук стоит на подиуме, сделанном в форме свастики. Собравшиеся наблюдали, как он медленно подымал правую руку, потом слегка опускал - но в конце концов обреченно вскидывал ее в нацистском приветствии.

Что сделать с пингвином?

Появлением метода радиоуглеродного датирования мы обязаны химику Уилларду Либби (1908 - 1980). Углерод, который присутствует во всех жизненно важных соединениях, содержит в небольших количествах радиоактивный изотоп. Когда организм гибнет, метаболизм прекращается, и окружающая среда больше не поставляет новые порции этих соединений; изотоп в них постепенно распадается. Поэтому, если измерить радиоактивность мертвого животного или растения, можно узнать, насколько давно это животное или растение умерло. Метод произвел переворот в археологии, а Либби в 1960 году стал лауреатом Нобелевской премии. Ниже - рассказ американского биохимика Дэниэла Кошленда, который в то время был его аспирантом:

Уиллард Либби

Помню, как однажды в субботу Фрэнк Вестхеймер (известный химик, научный руководитель Кошленда) влетел в лабораторию и сказал: "Иди сюда немедленно. Мы тут совещаемся, и ты нам нужен". Я послушно пошел в его кабинет и увидел там Билла Либби, Джорджа Велана, еще двух профессоров и кучку аспирантов. Проблема, которую Либби поставил перед нами, заключалась в следующем: Либби желал знать, как сжечь пингвина. Кто-то убедил его, что ему нужно получить современные образцы с достоверно известным углеродным составом и сравнить их с теми древними образцами, на которых он проверял свой метод углеродного датирования. То есть необходимо собрать животных с Южного полюса, с Северного полюса, с экватора и т. д.

Пингвина прислали из Антарктики, и нам предстояло решить, как превратить в СO2 весь углерод мяса, клюва, когтей и перьев. Группа начала с очевидных советов: дымящая серная кислота, царская водка (смесь соляной и азотной кислот), дымящая азотная кислота, хромовая смесь и т. д. Каждое предложение кто-нибудь забраковывал, ссылаясь на собственный опыт. В конце концов мы все в унынии разбрелись ужинать. Несколько дней спустя мне посчастливилось встретить Либби, и я поинтересовался, на чем он остановил свой выбор. Либби сказал, что химического решения не нашлось, зато он поделился проблемой с женой. Та, заметив, что все вещества любых живых организмов синтезируются из одного материала, посоветовала сварить пингвина и собрать жир, который, само собой, легко окислить до СO2. Мы последовали ее совету - и задача была решена. И сам ход наших мыслей, и обмен идеями между аспирантами и профессорами, который длился часами, - все это делало атмосферу научной жизни в Чикаго тех лет удивительно привлекательной.

Продолжение следует!