Жизнь каторжанок до революции

О суровом быте дореволюционных мест лишения свободы написано немало. У меня и самой был подробный пост. Однако обычно речь идет о сидельцах мужского пола. О женщинах упоминают обычно вскользь. О них и будет сегодняшний рассказ.

По статистике большая часть женщин была осуждена за преступления на бытовой почве. Среди крестьянок и мещанок было довольно много «мужеубийц». Связано это не с кровожадностью, а с суровыми юридическими реалиями того времени. Расторгнуть брак на практике было очень сложно, так как для этого официально было лишь несколько поводов: доказанная измена, долгое безвестное отсутствие, сумасшествие супруга, или если муж так и не вступил с женой в интимные отношения. Развод был делом хлопотным и дорогим даже для дворян. При этом жена по закону была обязана проживать вместе с мужем и не могла уехать куда-либо без его разрешения. Если жена сбежала, то муж мог подать заявление в полицию, и при установлении ее местонахождения, женщину возвращали назад. К тому же в крестьянской среде к бытовому насилию относились двояко. Его осуждали, но к распускающим руки мужчинам относились лояльно. В итоге, если женщине не посчастливилось выйти замуж за подобного персонажа, то бытовые конфликты могли приводить к летальному исходу. Из воспоминаний Митрополита Вениамина Федченкова: «Например, моя нянька Арина, помогавшая нашей многодетной матери выпестывать детей, терпела смертные побои от мужа - пастуха Василия, уходившего чуть не на полгода с чужими овцами в степь. На вид симпатичный блондин, он почему-то всегда хмуро молчал, как я помню его: мы потом жили в его избе. Или Арина была виновата неверностью, или еще что, но у нее рубцы от его побоев перекроили все лицо... Потом началась великая революция, и она в ссоре зарубила его топором. Сослали на каторгу». Примечательно, что к мужеубийцам отношение в обществе было хуже, чем к женоубийцам. Из других преступлений часто встречались случаи краж и поджогов. Встречались и детоубийцы.

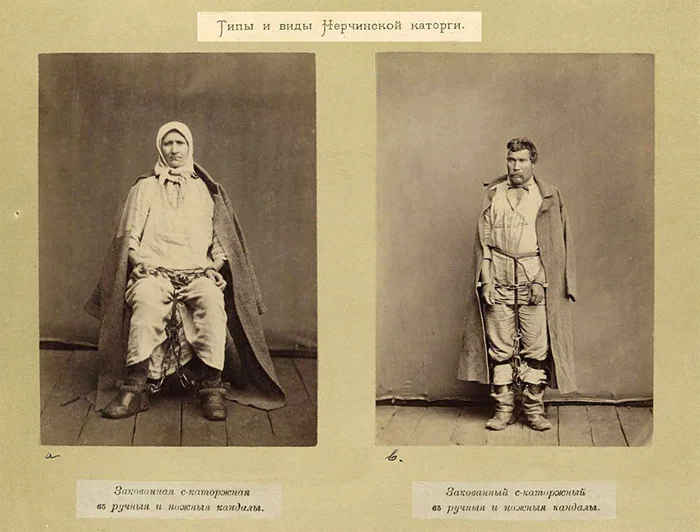

Стандартный путь дореволюционных «плохишей» - сначала полицейская часть, куда приводили задержанных, затем тюрьма/ тюремный замок, где ждали приговора и отбывали незначительные наказания, затем, в случае сурового приговора, каторга. В стандартный набор одежды арестантки входили белая косынка, кофта, суконная юбка, халат, зимой овчинная шуба.

В дореволюционной России тюрьмы не делились на мужские и женские. Мужчины и женщины находились в одних и тех же заведениях, но обычно на разных этажах или в разных частях здания. При этом они могли пересекаться во время служб в тюремных церквях, прогулок (это зависело от правил каждого конкретного заведения). Иногда это приводило к «богомерзкому» флирту и даже «романах» по переписке. «Ромео» и «Джульетты» передавали друг другу романтические послания, скрашивавшие унылый тюремный досуг. Вместе мужчины и женщины шли по этапу на каторгу. Подобную ситуацию можно увидеть в произведении Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

"Заковка в ручные кандалы знаменитой Соньки Золотой Ручки",фотограф Иннокентий Игнатьевич Павловский

До того, как Россию опоясали железные дороги, осужденные добирались на каторгу своим ходом. При этом мужчины шли пешком (некоторые, заплатив, ехали на подводах), а женщины чаще ехали. В отличие от мужчин, к женщинам официально не применяли физические наказания. За плохое поведение их могли отправить в карцер, не давать свиданий или лишить иных немногочисленных радостей. Уголовных каторжанок могли заковать в кандалы. Однако на практике случаи насилия встречались, в том числе сексуального. Знаменитая террористка Мария Спиридонова утверждала, что ее изнасиловали, и это только добавило ей популярности.

Мария Спиридонова

Особенно часто насилие и домогательства случались во время движения по этапу. В тюремных замках за женщинами следили надзирательницы, а на каторгу сопровождали конвойные, которые были исключительно мужчинами. Из воспоминаний террористки М. М. Школьник: «Но каково бы ни было наше положение, положение уголовных каторжанок было еще хуже. Сибирская администрация боялась до некоторой степени делать с политическими то, что она делала с несчастными уголовными женщинами. Напротив тюремной стены стоял барак, где жили уголовные вольно-командки, отбывшие тюремный срок. Одна половина этого барака была занята солдатами, которые, следуя примеру своего начальства, совершали всяческие насилия над беззащитными женщинами. В течение последнего года моего пребывания там две женщины умерли почти одновременно вследствие такого обращения с ними. Бывали случаи, когда женщин убивали, если они сопротивлялись. Одна татарка, имевшая двухлетнего ребенка, была задушена в первую же ночь по ее выходе из тюрьмы. Я не знаю ни одного случая, когда администрация или солдаты были бы наказаны за эти преступления. Мы доносили о таких случаях губернатору, но он ни разу не назначил следствия, и я уверена, что наши жалобы не шли дальше тюремной канцелярии. Эти ужасы страшно мучили нас, и мы всегда жили под их впечатлением».

Мария Школьник, 1910-е

Самое тягостное время для нас было, когда высшее начальство приезжало осматривать нашу каторгу. Эти посещения не приносили нам ничего хорошего; чтобы показать, что в тюрьме проводится строгая дисциплина, мы должны были одевать к приезду начальства кандалы, прятать книги и т. д. Единственное преимущество для нас от этих визитов было то, что за несколько дней до их приезда наша пища обычно улучшалась, так как в это время местная администрация боялась присваивать деньги, которые отпускались на содержание тюрьмы. Обкрадывание заключенных в сибирских тюрьмах было традицией и практиковалось в большой мере. Начальник Мальцевской тюрьмы Покровский продавал не только полотно и одежду, предназначавшиеся для заключенных, но даже пищевые продукты и дрова. Для ремонта тюрьмы присылались значительные суммы, но мы продолжали мерзнуть, так как начальство предпочитало прикарманивать эти деньги, вместо того, чтобы производить ремонт».

При тюрьмах традиционно работали мастерские, где был добровольно-принудительный труд за минимальную плату. Оплаты хватало, чтобы покупать продукты, не входившие в тюремное меню. Женщины, как правило, работали в швейных мастерских, где довольно часто размещали заказы на пошив военной формы. На каторге работа была обязательна. Помимо мастерских в тюрьмах обычно была школа, где по желанию могли учиться заключенные. Программа была примитивной, но, с учетом того, что большинство крестьянок (и, соответственно, большинство арестанток) были неграмотными, это было полезно.

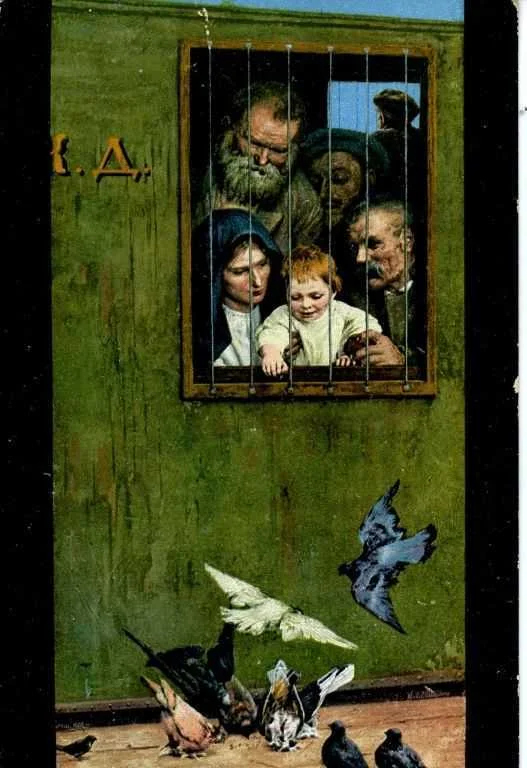

Женщина, имеющая маленьких детей, могла брать их с собой в тюрьму. Обычно в тюремных замках для матерей выделялись отдельные камеры. На картине Н. Ярошенко «Всюду жизнь» можно увидеть в вагоне в числе заключенных женщину с ребенком. Ярошенко придерживался радикальных оппозиционных взглядов, и картина на политическую тему, так что далека от реальности, но то, что женщина ехала на каторгу с ребенком - не редкость. Хотя обычно детей старались передать родственникам.

Заключенные делились на уголовных и политических. В 18 веке политзаключенных среди женщин было мало. Самая известная из них – несостоявшаяся невеста Петра II княжна Долгорукова. Девушку сослали в монастырь, где были отдельные камеры для так называемых колодниц. Как видно из названия, их действительно могли помещать в колодки. Они были лишены возможности вести переписку. Условия жизни колодниц были хуже, чем в современной тюрьме строгого режима. В 19 веке число политзаключенных женского пола неуклонно росло, а к концу 19 века вольнодумство стало даже модным. Общество относилось к политзаключенным, особенно женщинам, с сочувствием. Политические обычно сидели в отдельных камерах и имели послабления. Им разрешалось не носить тюремную одежду, они могли не работать. Уголовные заключенные должны были участвовать в уборке помещений и выполняли другие хозяйственные поручения. Абсолютное большинство уголовниц были крестьянками и мещанками, в то время как политические – дворянками. Таким образом сословное неравенство проявлялось и в местах лишения свободы. Иногда в качестве наказания политических отправляли в камеры к уголовницам. Отношения между ними складывались по-разному. Иногда уголовницы могли задирать барышень, иногда относились уважительно, а иногда политические даже разводили бурную деятельность по «просвещению народных масс».

Мария Спиридонова, Александра Измайлович, Анастасия Биценко, Лидия Езерская, Ревекка Фиалка и Мария Школьник в Сибири

Из воспоминаний революционерки и террористки П. С. Ивановской: «Ближайшее начальство проявляло какую-то внешнюю суетливую суровость. Вскоре оно, однако, нашло некоторое удовлетворение, компенсацию за понесенный престижем власти ущерб, настроивши против нас уголовных женщин, сорганизовав в тюрьме черную сотню, тогда уже по всей России проявившую себя весьма недвумысленно… Для оборудования этой организации была достаточная почва, созданная нашим привилегированным положением, — не нами, конечно, созданным, — и несколько небрежным отношением, свойственным вообще культурному человеку по отношению к „черному брату“. А если принять в соображение слишком молодой тогдашний состав арестованных, их неопытность, то ошибки и промахи в отношениях к уголовным станут весьма понятны. Мы пользовались их услугами, их работой в силу созданных правительством для нас условий, которые большинство сидевших охотно бы изменило, от которых отказалось бы при возможности самим выполнять работу. Но и при созданной не нами обстановке необходимо было помнить, что около нас, тут же рядом, живут чувствующие, равно страдающие люди. Натруженные, усталые, они часто нами, — неумышленно, разумеется, — игнорировались, их самочувствие вовсе не принималось в расчет. Им рано нужно было вставать на работу, а у нас затягивалось пение, разговоры, ночные вызовы привозимых. Чрезвычайная перегруженность уголовных общих камер по мере умножившихся политических арестов едва ли не послужила главным стимулом для образования „черной сотни“. После примирения одна из уголовных коноводок, в оправдание своих гнусностей, приводила это переполнение, как главный мотив. К скученности в камере еще присоединились противоестественные отношения двух уголовных женщин, предававшихся своему пороку тут же, на глазах у всех, даже днем. Камерницы много раз призывали начальство, прося убрать этих двух куда-нибудь и разредить камеру. Начальство указывало, что виновницы скученности — политические, занявшие все камеры, а впереди, быть-может, ждет еще горшее от все возрастающих привозов арестуемых. При таком положении достаточно было бросить в среду уголовных искру, чтобы вспыхнуло пламя. Все теперь принятые нами меры предосторожности, все внимание уже не могли затушить поднятого черносотенного движения. Стоило начать петь в те часы, когда они сами раньше просили и охотно слушали, как поднимался ураган самой отвратительной ругани, самых скверных угроз. Даже дневное пение, разговор с гуляющими заглушались криками и свистом. А тут еще ближайшее начальство подливало горючего материала в огонь по мере своих сил. Происходивший в какой-то осенний праздник крестный ход ходил и по всем нашим галереям. Предуведомленные раньше об этом торжестве, политические галереи хранили полное молчание, ничем ненарушаемую тишину при шествии духовенства. Но изобретательное начальство не посовестилось шепнуть уголовным женщинам о нашем будто бы богохульстве во время хода с „хоругвями и крестами“. Вдруг все женское отделение воспылало жгучими монархическими чувствами и фанатической набожностью. Упрекаемые в эксплуатации труда арестанток, мы прекратили отдавать в стирку белье, требовали назначить нам день в прачечной, чтобы самим мыть белье. Понятно, начальство отказало в этом, не стесняясь в то же время указывать уголовным на наше барское положение, всею тяжестью ложившееся на их плечи, на скудно оплачиваемый нами их труд. Помимо всей этой лжи, оно сулило в ближайший праздник накормить их пирогами и наградить каждую по 50 коп. Поход против нас дошел до крайнего напряжения. Однажды в гулявших и певших марсельезу уголовные покушались бросать бутылки с кипятком. Было похоже на то, что им, как казакам, идущим в бой, выдавали по чарке водки. Ничем другим нельзя было объяснить их лютости». Позже политические и уголовные все-таки помирились.

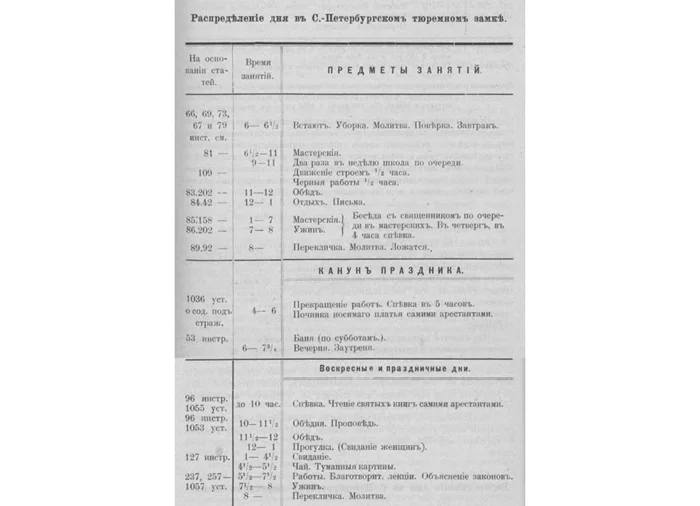

В разных заведениях режим мог иметь свои особенности. В некоторых местах заключенным разрешали в дневное время покидать камеры, и они могли друг с другом общаться. Так было, например, в Литовском замке, который называли петербургской Бастилией. В книге «Петербургские трущобы» В. Крестовского довольно подробно описан тюремный быт. Колокол звонил в 7 утра. Далее в камеры заходили и пересчитывали количество заключенных. То, сколько их должно быть в камере, указывали на табличке над дверью. Иногда случались побеги. Политические часто жили в одиночных камерах, где пересчитывать обитателей не требовалось. Далее заключенные умывались и шли на работы. В Литовском замке в конце 19 века арестантам показывали «туманные картины». «Волшебный фонарь» - проектор, предшественник кино.

Из книги Ф. Радзиловской и Л. Орестовой «Мальцевская женская каторга 1907–1911 гг»: «Наш тюремный день начинался часов в 8 утра. Проверяли нас утром в 6 часов в то время, как мы спали. Надзиратель входил в камеру и считал издали количество тел на кроватях. Мы так к этому привыкли, что шум отпираемой двери не будил нас, и мы продолжали спать. Если бы вместо кого-либо из нас положили чучело, то утренняя поверка не могла бы этого выяснить. Обслуживала каждую камеру своя дежурная, причем дежурили по очереди. От дежурства освобождались только больные и слабые, к числу которых принадлежали Письменова, Езерская, Маруся Беневская, Окушко и др. На обязанности дежурных было — встать раньше других, убрать камеру, вынести парашу, разделить белый хлеб и поставить самовар. В тюрьме было два больших самовара; один “Борис”, названный по имени Моисеенко, другой “дядя”, присланный дядей Нади Терентьевой. Кроме того, было несколько сибирских “бродяжек”, напоминающих собой приплюснутый жестяный чайник, с ручкой и двумя отделениями — для воды и углей. Разжигается “бродяжка” так же, как самовар. Пользуются им, обычно, во время этапа в виду его портативности и большого удобства. Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина. Конституция, т. е. часы молчания, по взаимному соглашению устанавливались в камерах в утренние часы до обеда и в вечерние после того, как камеры запирались. В первое время камеры в Мальцевской были открыты целый день, и благодаря этому прогулка не была ограниченной. Летом даже почти все время до вечерней поверки проводили на дворе. Однако, постепенно эти льготы отменялись. В течение длительного периода, наиболее характерного для Мальцевской 1908–1910 гг., мы гуляли в определенные часы 2 раза в день по 2 часа, перед обедом и перед ужином. В остальное время дверь, отделявшая нас от коридора уголовных, запиралась, и мы проводили большую часть нашего времени в камерах или в коридоре, куда выходили наши общие камеры. Обед и ужин был у нас по звонку. Обедали мы в час дня, причем обед представлял собой очень интересную картину. Дежурные приносили обед, и все сходились в одну камеру. Ели, большей частью, стоя, наспех, так как не хватало сидячих мест. Позже этот порядок изменился, и обед стали разносить по камерам. Посуды также не хватало и мы, обыкновенно, объединялись по двое для еды супа. Объединение происходило не по дружбе, а по любви к соли. Были пары “соленые”, любившие здорово посолить суп, и «несоленые», объединявшиеся на почве нелюбви к соли. И это вошло в такую привычку, что когда прибавилось посуды, еще долго оставались “соленые” и “несоленые” пары. После обеда дежурные мыли посуду, подметали камеры и освобождались до ужина. Ужинали мы зимой в 6 часов, а летом в 7, так как летом камеры закрывались на час позже. После ужина в наш коридор, где в углу висела большая икона Николая чудотворца, приходили уголовные и пели молитвы. Для уголовных это было обязательным. Пропев свои молитвы, они расходились по своим камерам, а мы высыпали в коридор и устраивали здесь прогулку. Было очень людно, шумно и оживленно в эти последние минуты и особенно летом нам хотелось отдалить время закрытия камер. После поверки, производившейся по камерам, нас запирали, и вечерний чай мы пили уже в запертых камерах. Мытьем чайной посуды кончался день дежурной».

На каторге принудительный труд был тяжел и для мужчин, и для женщин. Политические жили по местным меркам с комфортом, могли свободно передвигаться по всем помещениям и даже иногда покидать место заключения, чтобы прогуляться или сходить в ближайшую деревню. После 1907 года правила ужесточили. После нескольких лет заключения при хорошем поведении уголовные каторжане и каторжанки могли получить право выходить за периметр и навещать близких, если таковые имелись. Им могли разрешить жить за стенами места заключения. Позже они становились поселенцами и фактически вели крестьянский быт. Если наказание было не бессрочным, они по истечении срока могли вернуться в родные края.

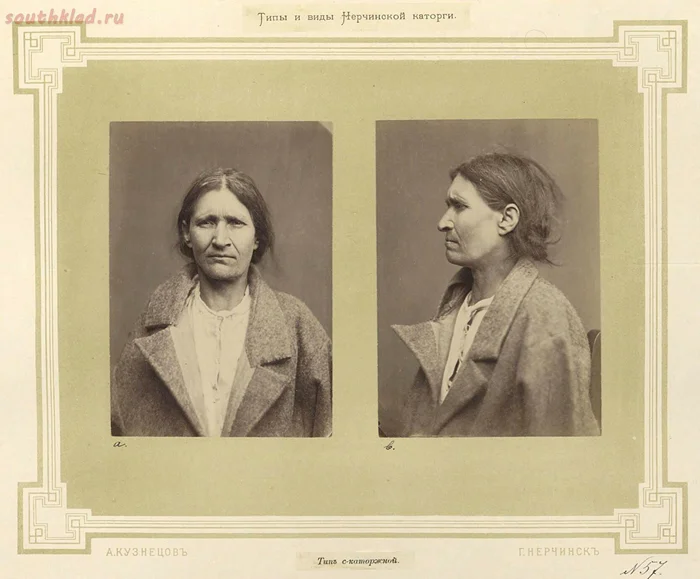

Группа слепых ссыльно-каторжных богадельщиц в Александровской богадельне. Альбом Нерчинской каторги (1903)

Примечательно, что в Сибири и на Сахалине по очевидным причинам женщин было намного меньше, поэтому они становились объектом повышенного внимания и легко находили себе мужей, даже если овдовели при криминальных обстоятельствах. На Сахалине, который считался самым неприятным местом отбывания наказания, мужеубийц и просто убийц было особенно много (туда посылали за самые тяжкие преступления). Политических на Сахалине практически не было. Нехватка женского общества там ощущалась особенно остро. По этой причине женщин не сажали под замок, а находили им сожителей из числа местных сидельцев, которым разрешили жить в своих домах.

В конце 19 века известный публицист Влас Дорошевич совершил поездку на Сахалин, изучив быт его вынужденных обитателей: «Женская тюрьма. Всего один “номер”, человек на десять. Женщины ведь отбывают на Сахалине особую каторгу: их отдают в сожительницы поселенцам. В тюрьме сидят только состоящие под следствием. При нашем появлении с нар встают две. Одна – старуха-черкешенка, убийца-рецидивистка, ни звука не понимающая по-русски. Другая – молодая женщина. Крестьянка Вятской губернии. Попала в каторгу за то, что подговорила кума убить мужа.

– Почему же?

– Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Думала, вместе в каторгу пойдем. Ан его в одно место, а меня в другое.

Здесь она совершила редкое на Сахалине преступление. С оружием в руках защищала своего сожителя. Он поссорился с поселенцами. На него кинулось девять человек, начали бить. Тогда она бросилась в хату, схватила ружье и выстрелила в первого попавшегося из нападавших.

– Что ж ты полюбила его, что ли, сожителя?

– Известно, полюбила. Ежели бы не полюбила, разве стала бы его собой защищать, – чай, меня могли убить… Хороший человек; думала, век с ним проживем, а теперь на-тко…

Она утирает набежавшие слезы и принимается тихо, беззвучно рыдать.

– Ничего ей не будет, – успокаивает меня смотритель. – Осудят, отдадут на дальнее поселение опять к какому-нибудь поселенцу в сожительницы… Женщины у нас на Сахалине безнаказанны.

Действительно, с одной стороны – как будто безнаказанность. Но какое наказание можно придумать тяжелее этой «отдачи» другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, готовой жертвовать своей жизнью. Не пахнуло ли чем-то затхлым, тяжелым на вас? Отжитым временем».

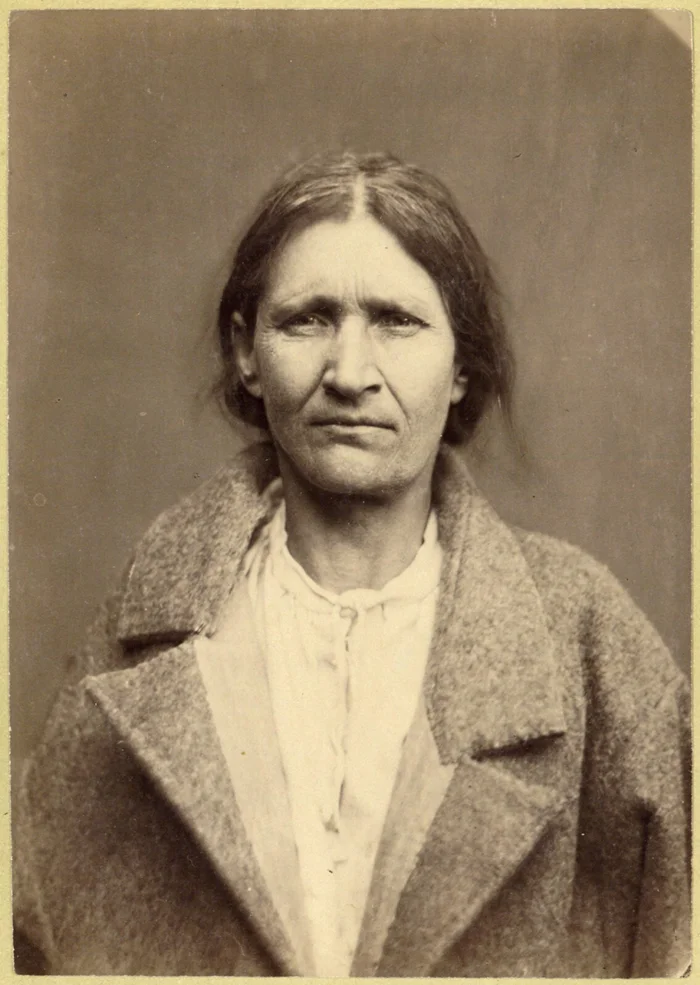

Альбом Нерчинской каторги (1903)

Нередко на Сахалине женщинам предлагали идти в прислугу, а по факту стать еще любовницами местных чиновников или полицейских. Востребованы были даже те, кого «на большой земле» мужчины обходили бы за версту. Но нехватка женщин имела и обратную сторону. Так как способов хоть немного заработать на Сахалине было мало, а условия жизни были суровы, то некоторые женщины были вынуждены заниматься оказанием интимных услуг. Иногда сводниками становились новые сожители. При первой же возможности вынужденные обитатели старались уехать.