Кто пришёл на помощь дуэту СГ5 + СШ5

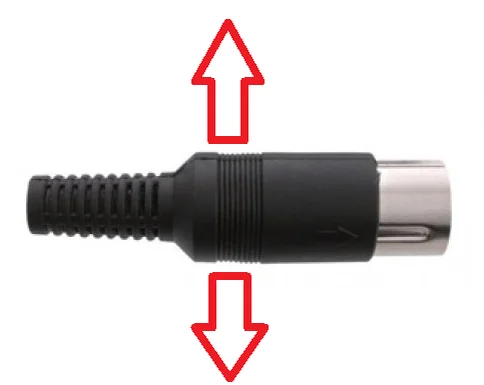

Те, кто застал советскую эпоху, наверняка хорошо помнят этот тип разъема. В те времена он был невероятно популярным и широко использовался. Трудно представить себе советскую технику без этого элемента.

Причем я из тех мамонтов, которые помнят появление первых диковинных разъемов СГ-3 на советской радиоаппаратуре.

Вот любопытный парадокс: разъемы, о которых пойдет речь, были разработаны в Германии. Стандарт, известный как DIN 41524, был утвержден в 1966 году. Однако первый такой разъем появился на советской аппаратуре еще в 1963 году, причем сразу в стереоформате с пятью контактами. На фото ниже — задняя панель радиолы «Ригонда-стерео».

На «Ригонде» установлен разъем отечественного производства, а не импортный.

Стоит отметить, что для своего времени этот разъем был настоящим прорывом. Не зря же его создали немецкие инженеры. Потомки тевтонских рыцарей разработали целую линейку надежных разъемов, которые подходили для самых разных задач.

Однако даже немецкие специалисты не предусмотрели защиту «от дурака», а таких у нас всегда хватало. Вот и жаловались пользователи: «Ой, СШ-5 (СГ-5) — плохой разъем!». Давайте разберем основные претензии к этому устройству:

1. «Часто терялся контакт в разъеме». Разъем DIN был спроектирован так, чтобы плотно входить в гнездо и не выпадать случайно. Однако наши пользователи часто вытаскивали штекер одной рукой, а если не получалось, начинали раскачивать его из стороны в сторону. В результате гнезда разбалтывались, и контакт начинал пропадать.

2. «Провода постоянно отваливались в шнуре!». Штекер DIN имел ребристый корпус для удобства извлечения из гнезда. Однако многие пользователи выдергивали разъем за шнур, хотя это не предусмотрено конструкцией. В корпусе был зажим для крепления кабеля, но он не выдерживал усилий наших «силачей». Когда провода магнитофона в клубе снова оборвались, я пропустил провод через кембриковую трубку вместе с толстой капроновой ниткой. Нитка была натянута и привязана к скобам на кожухе, а провод обвит вокруг нее.

Этот метод оказался самым «дуракоустойчивым» — шнур служил долго и без проблем.

3. «Плохие контакты — припой не держится». Здесь даже стыдно объяснять, что перед пайкой поверхность нужно очистить и обработать канифолью. Припой ложится идеально. Эту истину преподают в первый же день в любом радиокружке.

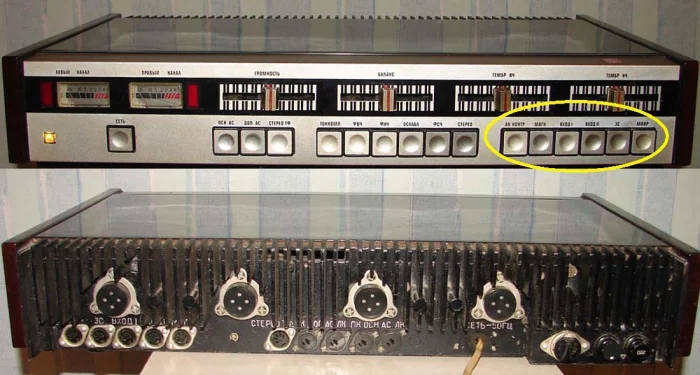

4. «Невозможно вставить штекер вслепую!». С этим я согласен: у многих моделей радиоаппаратуры гнезда располагались на задней стенке. Вставить штекер на ощупь в таком случае было крайне сложно, а каждый раз поворачивать тяжелый катушечник не хотелось. Чтобы облегчить жизнь меломанам, стали выпускать усилительно-коммутационные устройства, где источник сигнала менялся нажатием кнопки.

Однако такое решение помогало только на первых порах. Когда, помимо катушечника, появлялась кассетная дека, а друзья приносили свои магнитофоны, чтобы «быстренько» переписать новый альбом, никакой промышленный УКУ уже не справлялся. Когда мне достались галетные переключатели на 6 положений, я сразу понял, как их использовать.

В итоге я собрал коммутатор для управления всей аппаратурой: проигрыватель, радио, два домашних магнитофона, «гостевой» порт для магнитофонов друзей, эквалайзер, усилитель и две цветомузыки.

С тех пор необходимость постоянно перетыкать шнуры отпала. Я с гордостью демонстрировал знакомым свой «чудо-коммутатор», который мог соединить любой источник сигнала с любой нагрузкой в любой комбинации. Я утверждал, что он «не имеет промышленных аналогов».

К своему удивлению, недавно я узнал, что советская промышленность выпускала подобное устройство под названием «Электроника К-01».

Вот такой промышленный спаситель разъемов СГ-5 и СШ-5 выпускался в СССР.