С ветерком. О ПДД до революции

Когда именно на территории современной России появились первые правила дорожного движения, доподлинно неизвестно. Их формирование заняло не одно столетие. Долгое время на практике наказания за нарушения могли сильно розниться, потому что скорость и манера езды оценивались на глаз. Быстрая езда для многих была одним из доступных развлечений, особенно в зимнюю пору, поэтому к подобным прегрешениям общество относилось лояльно.

При Иване Грозном ввели обязательное клеймение лошадей, а также пошлину при покупке или обмене лошадей. При Федоре Иоановиче в 1589 году стандартной шириной проезжей части установили полторы сажени (примерно 3.2 м). При Алексее Михайловиче появились наказания за умышленные наезды на пешеходов. За это полагались крупные штрафы, а если пострадавший скончался, то могли и казнить. В то время уже существовали наказания за лихую езду. За правопорядком на улицах города следили «объезжие головы», которые боролись в том числе с лихачами. Сохранилась челобитная князя Одоевского, который жаловался на объезжего, который на Никитской улице в Москве остановил его работника за быструю езду, «бил по щекам и сбил с ног, бил пиньками и топтуньками, и бил батоги без всякого милосердия, и руки назад заверня вязал и ломал, и спрашивал у Васьки денег», потом посадил под замок, а когда лихач вышел на свободу, то не досчитался новой упряжи и иных ценных вещей. Обвиняемый объезжий Павел Готовцев в свою очередь утверждал, что Василий был остановлен за дело и наказан по закону, а остальное – клевета. Более четкими правила стали в 18 веке.

При Петре I утвердили правостороннее движение. Вдоль дорог появились верстовые столбы. Максимальная скорость на дорогах была примерно 15 км/ч. Сам император любил быструю езду. Следить за порядком на дорогах должна была полиция. Анна Иоановна боролась с лихачами активнее. Вскоре вышел закон: «Хотя прежде сего на Москве публиковано, — гласил ее указ, — дабы всяких чинов люди как дневным, так и ночным временем ездили как в санях, так и верхами смирно и никого лошадьми не давили и не топтали, однако ныне ее величеству известно стало, что многие люди ездят в санях резво и верховые их люди пред ними необыкновенно скачут и, на других наезжая, бьют плетьми и лошадьми топчут». Улицы патрулировали разъезды из драгун и солдат. С нарушителями они не церемонились. В1730 году императрица установила систему штрафов: за первое нарушение правил били кошками (плетями с узелками на концах), за второе — кнутом, за третье — ссылали на каторгу. Тех, кто давил пешеходов санями и лошадьми, должны были казнить, однако выполнялось ли это на практике – большой вопрос. Традиционно правонарушители предпочитали откупаться и от полиции, и от потерпевших или их родственников. При Елизавете у лихачей стали конфисковать лошадей. Также императрица запретила грубую брань во время поездок, но вряд ли этот закон строго соблюдался. При Екатерине II упорядочили работу извозчиков. Они получали личный номер, в то время в виде кожаной нашивки на спину, и «Извозчичий билет». На нашивке были указаны номер городской части, в которой зарегистрирован извозчик, и номер самого транспортного средства. В черте города скорость ограничивалась «малой рысью», перед перекрестками полагалось внимательно осматриваться. Также нужно было уступать дорогу похоронной процессии, крестному ходу, пожарной команде. Было четко прописано, сколько лошадей можно использовать владельцу экипажа исходя из места в табеле о рангах. При Павле I вернули упраздненной его матерью правило, согласно которому те, кто во время поездки встречал на пути императора, должны были выйти из кареты и приветствовать его. Позже правило вновь упразднили.

Карл Беггров "Арка Главного штаба"

Одно оставалось неизменно и в 18, и в 19 веке. Оценка правонарушений была субъективной и часто зависела от социального статуса нарушителя. В случае наезда на пешехода стражи правопорядка предпочитали, чтобы участники ДТП решали проблему полюбовно прямо на месте, обычно с помощью денег. Из воспоминаний С. П. Жихарева: «Поспешая сегодня на обед к Лобковым во всю прыть моих каурок, — записал он в своем дневнике по горячим следам, — я наехал на какую-то женщину и совершенно смял ее, так что она очутилась под санями. Вопли и крики! Ехавший мне навстречу частный пристав соскочил с саней, остановил лошадей моих и высвободил беднягу, которая продолжала кричать без памяти. Он спросил меня, кто я таков, и объявил, что хотя по принятым правилам должен был бы отправиться со мною в полицию, но что он не хотел бы мне сделать эту неприятность и поэтому предлагает дать женщине сколько-нибудь денег на лекарство и тем предупредить ее формальную жалобу. Я бы рад был дать все, что угодно, но со мною не было денег, и когда я объявил о том приставу, то он заплатил женщине 5 рублей своих, с тем чтобы я после возвратил их ему, а впредь старался ездить осторожнее. (…) Вот какие люди служат в здешней полиции!» Частный пристав отвечал за работу полиции в конкретной городской части, примерно как сейчас глава полиции района. В 1881 году журнал «Мирской толк» поведал историю о том, как пьяный кучер, катая некую г-жу Матерн, сбил насмерть офицера на Лубянской площади. Хозяйка рысаков выплатила семье погибшего 100 рублей, и дело было закрыто. С другой стороны появились аферисты, которые наловчились устраивать подобные ДТП.

Жерар Делабарт. Вид Моховой улицы

При Николае I за соблюдением ПДД следили строго, при Александре II – лояльнее, что тут же сказалось на ситуации на дорогах. Количество лихачей выросло. Случались, что наперегонки ездили даже золотари, со всеми во всех смыслах вытекающими последствиями.

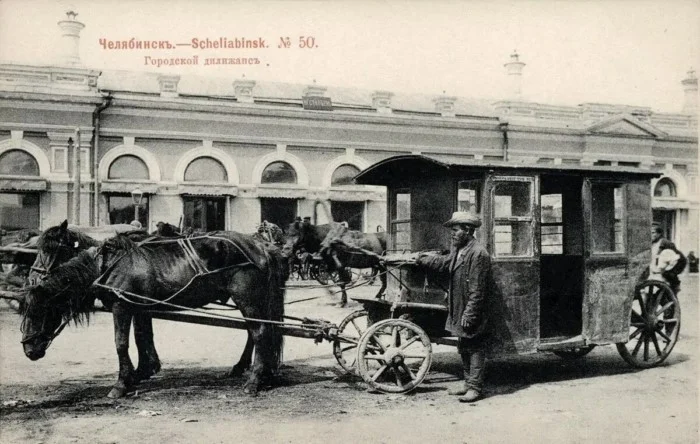

Главными участниками дореволюционного дорожного движения были извозчики. Они же и главные правонарушители. Из воспоминаний А. Дюма о поездке в Россию (1858-59): «Первое, что должно поразить иностранца, высаживающегося в Санкт-Петербурге, это одноконные экипажи под дрожки с их кучерами в длиннополом одеянии… в колпаке, напоминающем пирог с жирной печеночной начинкой, и носящими на спине медную ромбообразную бляху. Бляха с номером всегда перед глазами того или той, кого они везут, и для которых, если жаловаться на кучера, достаточно снять ее у него со спины и отослать в полицию. Стоит ли говорить, что русская полиция, как и французская, очень редко устанавливает правоту кучеров. Русские извозчики, как все горожане, крайне редко являются уроженцами Санкт-Петербурга. Они, в основном, крестьяне из Финляндии, Великой или Малой Руси, Эстонии или Ливонии. Занимаются извозом с разрешения хозяев, которым платят за эту полусвободу, обычно, от 25 до 60 рублей, то есть от 100 до 250-260 франков. Плата называется оброк».

Извозчики были одними из символов больших городов. Из воспоминаний Л. В. Успенского: «В 1900 году в Петербурге ломовых извозчиков числилось 26485. В 1913 году их число выросло вдвое. Более двухсот тысяч пудовых колес, перескакивая по мостовой с одного гранитного обломка на другой, издавали грохот, который словами не изобразить: где-нибудь на бойкой боковой улице, возле Сенного рынка, у больших мостов, он мог оглушить непривычного человека. А кроме "ломовиков" с их громадными "качками", с колесами в рост невысокого мужчины, с дугами толщиной в мужскую ногу, с конями-битюгами, важно шествовавшими на мохнатых, обросших по "щеткам" длинной шерстью ногах, – кроме них в городе (в 1900 году) плелись, неслись, дребезжали еще пятнадцать тысяч "легковых дрожек" – "ванек". Их доля в общем шуме была сравнительно ничтожной. Но каждый "ванька" похлестывал кнутиком свою лошаденку. В тринадцатом, предвоенном году их было, по моему впечатлению, на глаз не менее двадцати тысяч – плюс к тем могучим битюгам. И все эти десятки тысяч коней, коняг, кляч, кровных жеребцов оставляли на мостовых следы своего существования. Утром и вечером, днем и до глубокой ночи. Вот поэтому-то Петербург моей юности и благоухал на всех своих улицах, особенно в жаркие сухие дни, высушенным на солнце, растолченным в порошок, вздымаемым даже легким ветерком в пыльные желтые вихри лошадиным навозом… Легковые извозчики в Петербурге до революции, вообще говоря, были трех категорий: "простые", "лихачи" и "ваньки". Простой "ванька" часами дремал на козлах своей пролетки, там, где – уже после того, как он заснул, – остановилась и заснула его "HP" – "лошадиная сила". Он был одет в "форменный" зипун не зипун, тулуп не тулуп, но и пальто это было невозможно назвать… Армяк, что ли. синего сукна, туго подпоясанный и достигавший по ногам почти до щиколоток. Что под армяком – бог его знает, а на голове – устройство, которое я не могу живописать словом: возьмите четвертый том Даля, откройте на слове "шляпа" и увидите там "шляпу кучерскую или прямую"; это оно и есть, типичная, как выражается Владимир Даль, "мужская головная покрышка из твердого припаса". В этой категории извозчиков опять же были свои верхи и низы. Были осанистые бородачи из деревенских середняков, по-хозяйски топавшие на стоянках вокруг сравнительно нового экипажа могучими ногами в крепких валенках. Такой и пыль с сиденья собьет специальной метелкой из конского длинного волоса, и коня нет-нет да почистит скребничкой, достав ее из-под козел. А были ездившие "от хозяина" заморенные старички, вроде чеховского Ионы. У этих дрожки дребезжали и скрипели на сто голосов; не было ни одной целой медной бляшки на шлее, все половинки; да и ремешки то все связаны веревочками… Я как-то недавно прочел в одной рукописи молодого автора о старом времени: "По Невскому сплошным потоком неслись лихачи…" Ну-с, нет-с, такого быть не могло! Лихач был "avis rara" – птица редкая». Ломовые извозчики, перевозившие грузы, в черте города могли перемещаться только шагом.

Сотрудники полиции наблюдали в том числе за соблюдением ПДД, ГАИ в современном понимании не было. Они же выписывали штрафы. Информация о нарушениях заносилась в полицейский реестр. Два протокола о «неосторожной езде» для извозчика означали вызов в канцелярию градоначальника и предупреждение. После третьего протокола он лишался своего билета. С одной стороны извозчики опасались протоколов и предпочитали откупаться на месте. С другой стороны они часто работали сезонно, из-за бюрократии информация о нарушителе доходила до реестра нескоро, и к тому моменту сезон заканчивался, а извозчики успевали заработать и уехать в родную деревню. К концу 19 века чаще всего официальный штраф за нарушение ПДД составлял три рубля, хотя мог доходить и до десяти. Помимо быстрой езды штрафовали за остановку в неположенном месте.

Ресторан Эльдорадо в Петровском парке

Если улица была популярна среди толстосумов, например, из-за дорогих ресторанов, то извозчики предпочитали заплатить штраф ради выгодных клиентов. Подобные места становились золотой жилой для полиции. Иногда стражи правопорядка не брезговали и «подставами». Например, в темное время суток на неосвещенных улицах могли затеять ремонт. Для этого выставлялись заграждения. В темноте экипажи задевали ограждения, те с грохотом падали, и тут появлялась полиция. Часто люди предпочитали заплатить на месте. Но, разумеется, далеко не все стражи правопорядка были взяточниками и зарабатывали такими сомнительными методами.

Ближе к концу 19 века появились новые «антигерои». Езда на таких колесах сопровождалась тряской и шумом. Позже появились колеса с резиновым покрытием. В 1905 году появились пневматическими шинами. Резина обеспечивала тишину и мягкий ход, однако при «форсировании» луж было больше брызг. Грязь летела в прохожих, вызывая закономерное недовольство. Владельцев экипажей с такими колесами называли резинщиками.

С. Матов посвятил этому стихотворение:

С завистью в горестном сердце взирал я на гордых счастливцев,

Роз благовонных букет инстинктивно к груди прижимая.

Вдруг беззастенчивый кучер, по виду подобный медведю,

Быстро меня обогнал и струею зловонной и грязной

Обдал мне белый костюм, и букет мой, и светлую шляпу.

Пятна на мне запестрели и, словно по воле Цирцеи,

Я из блестящего франта в копателя гряд превратился.

Вырвался вопль у меня, но обидчик мой был уж далеко,

Быстро по лужам летя и качаясь на мягких рессорах;

Только хозяйский затылок, украшенный жирною складкой,

Мне разглядеть удалось сквозь горючие слезы досады.

«Резинщик» проехал.

В Москве пытались такие колеса запретить или разработать конструкции против брызг, но безрезультатно. Гласные городской думы, которые обсуждали эти инициативы, сами были «резинщиками». В 1900 году в качестве компромисса ввели правило, что в дождливую погоду ехать нужно шагом, однако влиятельные владельцы таких экипажей часто плевали на правила.

В конце 19 века в России появились автомобили. Первое время они оказались в городе вне закона. Сначала ездить на автомобиле можно было только за городом. На столичных улицах первый автомобиль появился только в 1896 году. При этом каждое транспортное средство перед постановкой на учет осматривался специальной комиссией. Первоначально максимальной разрешенной скоростью было 12 верст в час. При приближении к перекресткам автомобили должны были подавать сигнал. Запрещалась «езда автомобилей вперегонки». Оставлять транспорт без присмотра тоже было нельзя. Автомобилисты должны были обращаться к начальнику городской полиции и получать «Разрешение на пользование автомобилем». Разрешение давалось на конкретное транспортное средство, и в документе прописывались все технические характеристики, включая размер, вес, «… приспособлен ли экипаж для крутых поворотов, и в какой мере возможно остановить экипаж на полном ходу» и не только. Техосмотр проходил раз в год в течение месяца, начиная с 15 марта. Документы требовалось ежегодно продлевать.

Муром, 1900-е

Несколько слов о дореволюционных дорогах. Они могли быть грунтовые, покрытые булыжником, иногда деревянными брусками, что снижало шум и тряску, но требовало ремонта, в 1870-х появился асфальт. Из книги Д. А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. Записки очевидцев»: «Резко разнились улицы центра от окраин видом мостовых. На главных улицах и по направлениям возможных царских проездов мостовые были торцовые, из шестигранных деревянных шашек, наложенных на деревянный настил, позже на бетонный. Мы наблюдали, как мостовщики из напиленных кругляшей весьма искусно по шаблону вырубали шестигранники. Они скреплялись металлическими шпильками, замазывались сверху газовой смолой и посыпались крупным песком. Этот уличный “паркет” был хорош во многих отношениях: мягок, бесшумен, не разбивал лошадям ноги, но недолговечен, негигиеничен — впитывал навозную жижу и становился скользким при длительных дождях и гололеде.

Асфальтовых мостовых почти не было, только кое-где у вокзалов и гостиниц устраивались асфальтовые полосы для стоянки извозчиков. Мало было и каменной брусчатки — этой долговечной и удобной мостовой. Улицы в большинстве своем были замощены булыжником, со скатом к середине и к тротуарам. Эти мостовые были неудобны: лошади очень уставали, тряска неимоверная, стоял грохот, особенно при проезде тяжелых подвод, между камнями застаивалась грязь, необходим был частый ремонт. Устройство их требовало много тяжелого труда и времени. Мостовщики целый день на коленях с помощью примитивных орудий — мастерка и молотка — прилаживали камни «тычком» по песчаной постели, трамбовали вручную тяжелыми трамбовками. Тротуары в центре, как правило, настилались из путиловской плиты. На окраинах — из досок рядом с водоотводными и сточными канавами, иногда даже над ними… Площади Петербурга были мощены булыжником, даже у Зимнего дворца. Только для царского проезда, как уже сказано, была устроена торцовая полоса. Марсово поле совсем не имело мостовой. Это была пыльная площадь без единой травинки. В сухую ветреную погоду над ней стояла страшная пыль. Поле окружали невысокие деревянные столбики с медными шарами наверху. Между столбиками шла толстая пеньковая веревка. Местами она была оборвана, шаров на некоторых столбиках не было, они кем-то были отвинчены».

Следить за чистотой дороги были обязаны домовладельцы. Дворники должны были своевременно убирать навоз. Зимой они должны были чистить снег, но не до конца, а оставив при этом санные пути. Также домовладелец отвечал за тротуар возле своего дома. Из воспоминаний А. М. Фадеева о родственнице своей жены: «Городское управление заставляло ее построить около дома тротуар. Екатерина Васильевна долго отговаривалась и отбивалась от этого нововведения всеми силами, но, понуждаемая полицией, должна была уступить и построила деревянный тротуар. Тогда в видах его сохранения, сбережения и ограждения от повреждений, дабы не подвергнуться злополучию его починять или вновь строить, она приставила караульщиков, которые денно и нощно должны были оберегать тротуар, не позволять никому ходить по нем и прогонять прохожих. Тетушка Екатерина Васильевна бдительно наблюдала из окон дома за неупустительным исполнением ее распоряжения, а часто и сама выходила на улицу для личного командования своим караулом. В то время, да еще такой почтенной, высокопоставленной в пензенском обществе даме, такие проделки были весьма возможны и позволительны и, потому, она долго упражнялась в этом оригинальном занятии». Некоторые домовладельцы своими обязанностями пренебрегали, предпочитая откупаться, если удавалось договориться.